数字化技术焕新非遗“高楼米线” 3D建模让米粒变身“水嫩大白菜”

创始人

2025-01-17 22:10:20

0次

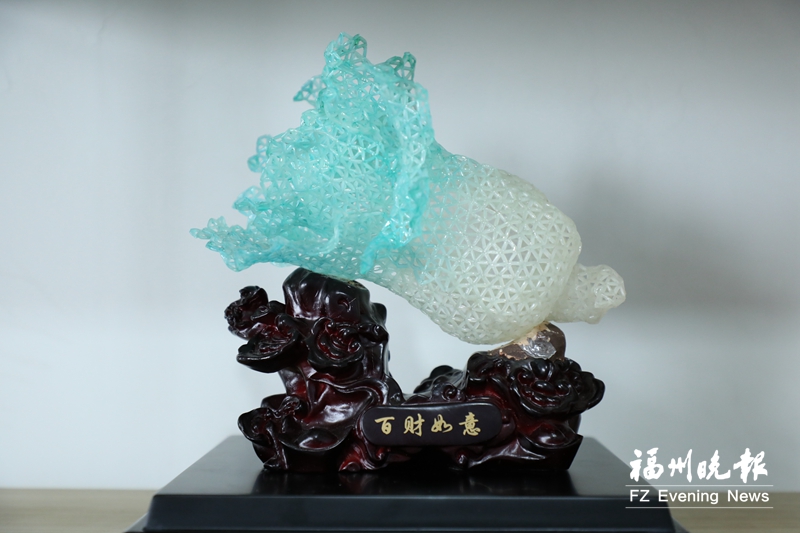

高楼米线这一非遗技艺在数字化技术的浪潮下迎来焕新。通过3D建模技术,原本普通的米粒发生了令人惊叹的转变。往昔只能靠传统手工呈现出的高楼米线作品,如今在数字化的助力下有了新的表达。那一粒粒米粒,在3D建模神奇的构建下,仿佛被赋予了新生命,摇身一变成为了“水嫩大白菜”,无论是叶片的纹理还是整体的鲜活感都被精准地呈现出来。这不仅让非遗的呈现形式更加多样化、生动化,还吸引更多年轻群体关注高楼米线,为非遗的传承与发展注入新活力。

日前,在长乐古槐镇高楼村,第七批福建省非物质文化遗产代表性项目“福州高楼米线”代表性传承人陈国锐借助3D建模及3D打印数字化技术,推出了一系列植物造型高楼米线作品,颇受欢迎。

这棵“白菜”就是高楼米线作品。

这棵“白菜”就是高楼米线作品。

近日,记者来到陈国锐工作室时,他正在组装虎皮兰造型的高楼米线作品。只见他从桌面上的一个篮子内抓取了几片已用米粒粘好的绿色叶片,将它们固定在花盆中,一盆逼真的“虎皮兰”就制作完成了。

据相关史料记载,清同治年间至民国时期,高楼米线作品主要是农历正月时,人们在祠堂祭祖时使用,多为平面图形或架子床、方凳等几何造型。以前,受技术限制,这些作品无法上色。

如今,陈国锐找到了两个“新帮手”——3D建模及3D打印数字化技术,应用了新技术,就可以做出植物造型的作品了。

陈国锐在电脑前为记者演示新技术的应用。“你看,现在我们直接就能模拟出各种造型的高楼米线,需要米粒以哪种纹样粘连,在这上面都能实现。”陈国锐说,使用3D建模技术后,高楼米线的造型一目了然,相对复杂一些的,还可应用3D打印技术将其打印出来,经评估后效果不佳的,前期便可筛除,这样一来,节省了许多时间。

如今,陈国锐制作了虎皮兰、莲花、白菜、向日葵等多种植物造型高楼米线作品。(记者 徐文宇 通讯员 吕灿婷 文/摄)

相关内容

热门资讯

中年女性,运动为何成为“必选项...

40~59岁的中年女性已经接近更年期或者处于更年期,更年期的各种生理变化,以及其引发的心理变化,...

2025年暑期档电影总票房突破...

据网络平台数据 2025年暑期档(6~8月) 电影总票房(含预售) 已突破110亿 《南京照...

活力中国调研行|直播带货,让福...

直播带货,让福州金鱼畅“游”世界 “活力中国调研行”采访团聚焦福州新消费 福州新闻网8月24日...

中国人民抗日战争暨世界反法西斯...

记者从有关方面获悉,中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念活动新闻中心将于8月27日开始...

去晋安湖公园游玩一定要看!周边...

晋安湖公园近期已成为福州新晋的“网红打卡点”,集休闲、文化、娱乐于一体,环湖步道、摩天轮等景观错落有...

第13号台风“剑鱼”对福州无影...

今年第13号台风“剑鱼”的中心今天(8月24日)13时位于海南省三亚市东南方向约135公里的南海西部...

休假护士咬掉穿戴甲300秒极限...

8月12日晚上,南京南站A21检票口的候车椅上,粤北人民医院耳鼻喉科护士李梦旖带着儿女静待最后一班开...

埃及一海滩发生学生溺水事故,致...

当地时间23日,埃及亚历山大省西部阿贾米地区的阿布塔拉特海滩发生一起学生大规模溺水事故。截至目前,事...

突破3100℃ 中国空间站“炼...

近日,中国空间站上的无容器材料实验柜成功突破3100℃,创造了新的世界纪录。 太上老君的炼丹炉不是...