智驾事故如何担责?曾有辅助驾驶事故车主负全责判例,业内人士称自动驾驶和辅助驾驶概念模糊

在智驾事故中,责任界定并非简单。曾有辅助驾驶事故车主被判定负全责的判例,这显示出即便有辅助驾驶系统参与,车主仍可能需承担全部责任。业内人士指出,目前自动驾驶和辅助驾驶的概念较为模糊,这给责任判定带来了困难。一方面,若车主过度依赖辅助驾驶系统而未保持足够警惕,可能要为事故负责;另一方面,若系统本身存在缺陷导致事故,厂家也可能难辞其咎。在这种情况下,需要明确的法律规定和技术标准来清晰划分责任,以保障各方权益,促进智驾技术的健康发展。

近日,小米高速碰撞爆燃致3人死亡一事引发广泛关注。在这起事故中,小米的智能驾驶系统成为关注的焦点。受访专家和业内人士都提到,目前量产车辆的“智驾”都是L2级辅助驾驶,和真正的自动驾驶是两个概念,但一些车企过度宣传智能驾驶,容易对消费者产生误导。

从以往公开可查询到的判例显示,辅助驾驶带来的交通事故,车主被认定负全部责任。

▲图据视觉中国

目前,已有一些城市出台自动驾驶汽车条例等,对事故责任划分进行了规定。但从业者提到,上述条例约束的是L3级以上的自动驾驶,并不适用量产车的L2级辅助驾驶。

业内人士:

如配备L2辅助驾驶

车主应随时准备接管

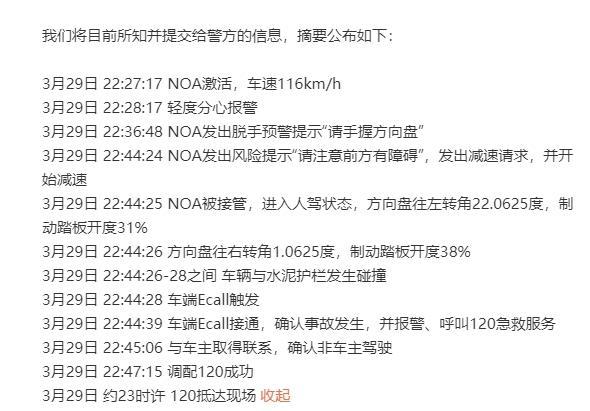

小米公布的行车记录信息中提到,车辆发生事故前处于智能驾驶状态,当天22:44:24,NOA智能辅助发出风险提示“请注意前方有障碍”,发出减速请求,并开始减速;22:44:25,NOA被接管,进入人驾状态,其间有踩下制动踏板;22:44:26-28之间,车辆与水泥护栏发生碰撞。从驾驶员接管车辆到车辆发生碰撞,过程只有约2秒。

▲@小米公司发言人对事件的回应(部分)

智能驾驶为什么没能提前发现障碍并减速?发现障碍后为什么没有作出躲避、刹车等应对?小米的“智能驾驶”成为很多人关注的焦点。

国际智能运载科技协会秘书长张翔告诉红星新闻记者,小米及其他新能源车企配备的智能驾驶系统实际属于L2级别的辅助驾驶,可以做到一定速度内行驶、跟车、车道居中、遇到障碍紧急刹停等,但是这个功能无法保证百分之百准确,驾驶员必须随时准备接管,一般在高速上使用效果比较好,比较复杂的城市道路就需要车主频繁接管。

张翔提到,使用L2级别的自动驾驶时,驾驶员必须要时刻注意前方。如果感觉车的速度和控制距离已经超过人的掌控范围,就要及时接管,要给自己留下足够的空间和时间。“如果驾驶情况危险程度连自己都处理不了的话,更不能相信L2级别的车能处理。”

事故责任:

智驾辅助驾驶事故该谁担责?

过往公开判例多由车主负全责

提供辅助驾驶的各个新能源车企几乎都会明确,辅助驾驶中车主需要随时准备接管,如果出现问题,责任由车主承担。而过往公开判决的案例中,事故责任也有类似划分。

2024年11月,无锡中院在一起与智能驾驶相关的交通事故判决中提到:“案涉车辆的智能领航系统是自适应巡航系统和车道保持系统的智能融合系统,属于驾驶辅助功能,可以辅助驾驶员,但不能代替驾驶员进行驾驶,驾驶员必须随时按交通规则保持对车辆的控制,且对车辆负有全部责任。”

2024年8月,《人民公安报》发布的一则交通事故案例中也提到,高速上一轿车突然冲入施工隔离区域,导致后方正常行驶的货车避让不及追尾,驾驶员孙某称在行驶过程中开启了车辆自动驾驶模式,事故前他注意力分散,未观察路面情况,而自动驾驶模式并未自动识别并躲避提示牌和锥筒,撞锥筒后才自动刹车。民警认定孙某未按操作规范安全驾驶是造成这起事故的直接原因,负事故全部责任并承担全部损失。

河南泽槿律师事务所主任付建认为,在辅助驾驶模式下驾驶员仍是主要操作者,需对驾驶任务保持警觉并随时准备接管控制,所谓智能驾驶行为实质上仍然是驾驶员行为。驾驶员分心驾驶或者未按照智驾系统要求操作导致损害的,具有主要过错,承担事故主要责任。付建提到,国内目前尚无因车主使用辅助驾驶发生事故,车企承担责任的案例。

北京京本律师事务所主任连大有律师也提到,根据我国现行法律法规和相关司法实践,驾驶员在使用辅助驾驶功能时,仍然是车辆行驶的责任主体。驾驶员需要全程监控车辆行驶状态,并随时准备接管车辆。如果驾驶员未能及时接管车辆,或者在接管后操作不当,导致事故发生,驾驶员将承担操作不当的责任。

连大有认为,如果能证明事故是由于车辆的设计缺陷、技术故障或软件错误导致的,车企需要承担相应责任。但实践中根据谁主张谁举证的原则,用户很难提供充分证据证明车辆本身缺陷导致事故发生。

从业者:

自动驾驶和辅助驾驶概念模糊

或因过度宣传致用户无法分清

多位业内人士在接受采访时提到,目前很多人之所以对自动驾驶和辅助驾驶概念模糊,很重要一个原因是一些车企的过度宣传。

一位自动驾驶企业负责人告诉红星新闻记者,以前车企强调自己是自动驾驶,后来被规范后又起了新名字叫智能驾驶,实际上都没有按照《汽车驾驶自动化分级》中的l0-l6分类。一些企业在这方面的过度宣传,导致用户无法清晰分辨区别,部分用户把自己的安全交给一个辅助驾驶系统,带来很大安全隐患。

国际智能运载科技协会秘书长张翔也提到,很多车企会认为标注L2显得“比较low”,不利于搞营销,转而重点宣传NOA,也就是导航辅助驾驶或领航辅助驾驶。很多消费者不理解其中的技术内容和安全程度,误认为NOA就可以实现自动驾驶。

连大有律师认为,虽然辅助驾驶下交通事故应由驾驶人承担主要责任,但车企也要为自己可能涉及的夸大辅助驾驶功能、混淆辅助驾驶和自动驾驶的概念负责,涉嫌虚假宣传的,应接受市场监管总局调查。

全国两会期间,全国政协常委、中国科学院院士、清华大学教授欧阳明高接受媒体采访时表示,智能驾驶不是自动驾驶,目前的NOA还是L2级到L2+级的智能辅助驾驶或称为部分自动驾驶。按照法规要求,方向盘绝不能脱手。他呼吁,面对当前城市NOA、高速公路智能驾驶推广等应用的提速,媒体要向公众普及科学知识,让大众真正理解什么是“智驾”。“智”是智能的“智”,不是自动的“自”,暂时不宜提全民自动驾驶。

近日,一张标注为某车企CEO的朋友圈截图在网上热传,这张截图呼吁统一自动驾驶的中文名词的标准:L2=辅助驾驶、L3=自动辅助驾驶、L4=自动驾驶、L5=无人驾驶。一个多余的中文字也不要有,避免夸张的宣传造成用户使用的误解。

记者搜索发现,该截图最早出现于2021年,当时就曾吸引大量汽车行业媒体关注讨论。接受采访的从业者告诉红星新闻记者,这种标准在现在也很有必要,监管部门实际上也在加强这方面管理。

记者采访多位带有智能驾驶功能汽车的车主。车主李女士告诉记者,她买的新能源车已经行驶十几万公里,经常使用辅助驾驶功能,开高速非常省力,但她在使用时手一直不会离开方向盘。车主张先生也提到,他只会在高速路车辆较少的时候使用,自己从来不会使用时分心做别的事情,也不会因为这次事故担心安全不敢使用。还有多位车主提到,自己很少使用这一功能,无论什么技术,“命”握在自己手里更踏实,也有车主认为,一些车企过度神话辅助驾驶,导致很多不明真相的人对其过于信任,如果辅助驾驶事故要求车企担责,他们的这种宣传会有所收敛。

自动驾驶新规陆续上线

为车辆上路和责任认定提供法律依据

目前,已有一些城市出台自动驾驶汽车条例等,对事故责任划分进行了规定。4月1日,《北京市自动驾驶汽车条例》(以下简称《条例》)也正式实施。

接受采访的一位自动驾驶企业高管表示,北京的自动驾驶走在全国前列,在亦庄有一片高级别自动驾驶示范区,很多自动驾驶企业的车辆以及物流运输车辆、卡车都在这个区域测试运行,也有无人驾驶出租车在运营。

该名高管提到,这里指的是L3、L4级别的自动驾驶汽车,和量产车的L2辅助驾驶是两个概念。辅助驾驶引发的事故和自动驾驶是否安全,没有关联性。在北京的高级别自动驾驶示范区内,无人出租车已经在收费运营,说明它的技术能力已经达到这个水平,才能获得合法上路的资格。

L3、L4级别的自动驾驶发生事故责任如何认定呢?北京的条例规定了发生事故由交管部门处理,相关企业和个人要配合调查并提供相应证据材料,企业提供事故过程信息或者事故分析报告。武汉3月1日开始实施的《武汉市智能网联汽车发展促进条例》则明确规定,发生道路交通事故并造成损害,依法应当由智能网联汽车一方承担责任的,由车辆所有人或者管理人承担赔偿责任。车辆所有人或者管理人履行赔偿责任后,可以依法向负有责任的相关主体追偿。

国际智能运载科技协会秘书长张翔表示,虽然遇到一些问题,但自动驾驶发展的趋势是不会改变的。

2024年6月,工信部发布了《L3及以上自动驾驶准入管理试行办法》,并在北京、上海等城市开展试点,推动政策突破与商业化探索。《2025-2045年乘用车ADAS市场》预测,L3自动驾驶预计将于2030年代中期实现规模化落地,L4技术普及周期也将相应延后。