被董小姐拖下水的协和“4+4”试点班真的不堪?

所谓被董小姐拖下水的协和“44”试点班似乎存在诸多争议。一方面,有人认为其不堪,或许是在实践过程中遇到了一些挑战和问题,比如教学模式的磨合、资源分配的不均等,导致效果未达预期。但另一方面,不能仅凭这一点就全盘否定。协和作为顶尖医学学府,其教育理念和师资力量是有保障的。也许这些试点班只是在探索新路径中出现了暂时的波折,不能就此给其贴上“不堪”的标签,而应给予更多时间和机会去调整与完善,以更好地推动医学教育的发展。

撰文 | 言西

如果没有董小姐事件,协和“4+4”医学试点班不会陷入如此巨大的舆论争议。

毕竟2023年6月30日,北京协和医学院首届“4+4”医学试点班17位博士毕业时,曾博得赞誉一片。

一颗老鼠屎会搅坏一锅粥。尤其在情绪的推波助澜下,不明所以的吃瓜群众会把锅砸向协和,是不是你专门开设这么个试点班给某些特殊人群开后门。

这个最近饱受争议的“4+4”医学生制度,究竟是一种成熟的医学生培养模式,还是一些人口中的“特权阶层人员成才的捷径”?

根据过往所有国内外关于“4+4”医学试点班的研究论文,试点这事,协和医学院培养顶尖的医学复合型人才的初心还真是好的。

那为什么董小姐事件,能牵扯出公众对协和“4+4”医学生试点,这个在国外已经十分成熟的教育模式的批判?为什么就没有人去批判协和本硕博八年制,也没有人批判协和医学院2023年和北京理工大学、北京航空航天大学、北师大等学校开设的协和医学班,独独把矛头指向了“4+4”医学试点班?

可能还是因为,协和医学院的金字招牌太强,什么样的人能四年速成医学博士,人才的筛选至关重要。公众不会去质疑一个高考状元去读协和八年制,也不会去质疑一个想成为医疗器械研发人员的985工科尖子去读协和医学班。他们过往的成绩、未来发展方向与协和医学院的平台,非常协调。

但凡董小姐的本科学历货真价实,且正儿八经地在各个科室规培了3年,协和“4+4”试点班也不至于会被质疑得这么狠。

“不配得感”太强的董小姐引起的风头,偏偏就这么明晃晃地砸向了试点改革。

01

锚定的是塔尖上的人

19世纪末20世纪初,在约翰·霍普金斯大学医学院和弗莱克斯纳报告的影响下,美国逐步形成了“4+4”医学教育模式,即从大学本科毕业生中招收医学生,经过4年的医学教育毕业授予医学博士学位(M·D 学位)。

美国医学博士学位的概念与国内不一样。在美国,M·D 学位是做医生的起码要求,所有医生都必须有 M·D 学位。毕业之后,要经过1年的实习医生培训和3年~7年的住院医生培训。“比如放疗专业,4+4 以后,需要规培五年。神经外科的规培时间更长,需要八年。”美国安德森休斯敦癌症中心放射肿瘤科胸部肿瘤放射治疗临床主任和终身教授张玉蛟称。但在中国,医学博士学位是医学专业学位中最高学位。

国际上医学生培养机制除了美国的模式之外,还有一种则是以法国、英国、德国、 俄国为代表的国家,它们从高中毕业生中选拔医学生,本科开始实行医学教育。

我国采取的是后者。

国内最早参照北美国家培养医学人才模式,从大学中选拔优秀本科毕业生攻读医学博士的,是上海交通大学医学院(原上海第二医科大学 )。从2002年起至今,上海交通大学医学院“ 4+4 ” 临床医学专业培养模式走过了23个年头。

当时国内医学博士培养,要么是5年本科+3年硕士+3年博士这种分段式培养,要么就是协和医学院首创的临床医学本博连读八年制。前者培养周期长,后者因为多数高中毕业生听从家长建议报考医学院校,学医意愿并不清晰和坚定。

之所以学习美国模式,多篇论文都提及到,在1901年~2002年间的178名生理学或医学诺贝尔奖获得者中,英、法、德三国的获奖总数仅为美国的一半。

“ 4+4 ” 临床医学专业旨在培养真正想学医的优秀本科人才。

它的门槛不低。必须是具有免试直升硕士研究生资格的应届本科毕业生,学校限制在上海交通大学、同济大学、华东师范大学和华东理工大学,专业限制在理工科,且通过大学英语六级考试和计算机中级水平考试。

考生被上海交通大学医学院录取后,需要在开学前完成教务处指定的医学预科课程的线上学习。已经在原毕业院校完成相应医学预科课程学习,并取得足够学分的考生可以申请免线上学习,但开学后依然需要参加相应课程的课堂学习及考试。

据了解,首届录取了19名学生,其中上海交通大学9人,华东师范大学有6 人,华东理工大学4人,涉及生物工程、生物技术、生物学、物理、化学、热能与动力工程等专业。到了第二年,录取了18名学生,其中上海交通大学7人,同济大学2人,华东师范大学 4 人,华东理工大学5人,来自生物工程、生物技术、应用化学、环境科学、电子与信息工程和高分子材料等专业。

之后生源扩到清华大学、北京大学、上海交通大学、复旦大学和浙江大学等双一流大学,本科专业几乎都为理学或工学学科。

协和医学院在2019年开启“4+4”医学班试点时,不再局限于理工科学生,而是文理兼收。生源再一次扩大到国外顶级院校,设计的初衷就在于“医学+”的复合式人才。

2019 级北京协和医学院“4+4” 试点班共13名学生,其中7人毕业于北大、清华等国内顶尖高等学府,6人毕业于海外高校。8人具有生物类专业背景,5人具有非生物专业背景,比如经济学、建筑学、能源等。

根据一份2022级试点班名单,就读学生有来自约翰霍普金斯大学、密歇根大学、加州大学圣地亚哥分校等等。且绝大部分是生物相关专业。当然,名单总能找到些瑕疵,会出现极其少数印象中排名不是那么前列的国外大学名字,也会出现和医学差距极远的本科专业。至于是否存在伪造学历或者是挂靠了国外某顶尖大学的行为,这个按下不表。

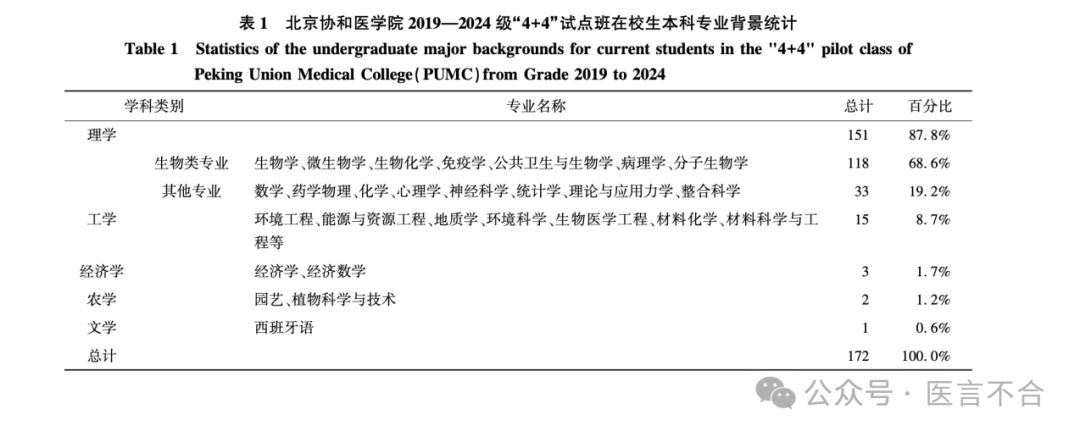

论文调研显示,2019级~2024级试点班的172名学生中,本科阶段所获得学位的专业涉及理学、工学、经济学、农学和文学。 其中生物学类专业118人,非生物学相关专业54人。

表格来源于中国医学科学院北京协和医学院医学教育研究中心卢永平、潘廷芳所写《“4+4” 临床医学人才培养模式改革探索》

至于传言甚广的“推荐即可上学、给权贵开后门”这一点,根据北京协和医学院试点班招生网站内容,进入“4+4”试点班主要是对就读大学的世界排名、本科成绩,是否辅修过相关课程学分有明确硬性规定。的确需要填写3名推荐人,包括1名申请人的大学任课教师和2名生物医学相关学科副教授(或相当教职)以上职称推荐人的信息和联系方式,以及申请人需提供相关的实习经历等,但这只是辅助项。

02

好马配好鞍,还要路遥知马力

试点班的学习任务都极为繁重。

在协和医学院,第一年,对基础医学阶段11门课程进行重新梳理,每门课程按照人体器官/系统进行划分后整合,设置了12个课程模块,多学科联合备课,临床医生参与授课。

第二年,将临床见习前置,与临床核心课程同步进行。 第三年和第四年进行临床实践,学生在临床专科轮转和科研训练中选择进行个性化学习。

除基础医学及临床医学教育外,试点班的学生要在四年内完成见习、实习及科研训练。其中,外科理论学习与见习时长共3个月,以“ 半天理论课程学习+半天病房见习” 教学模式为主。这种见习教学模式大体沿用了“八年一贯制”的做法,不同的是,传统八年一贯制的带教老师是住院医师,试点班的带教老师是每个科室高年资主治医师或副教授。

大体有一种好马配好鞍的况味。

与美国医学生培养模式一样,试点班在培养过程中分别在第一学年及第二学年末进行考核,根据考核结果采取严格的分流机制,考核不合格者将不能进入下一阶段的学习。

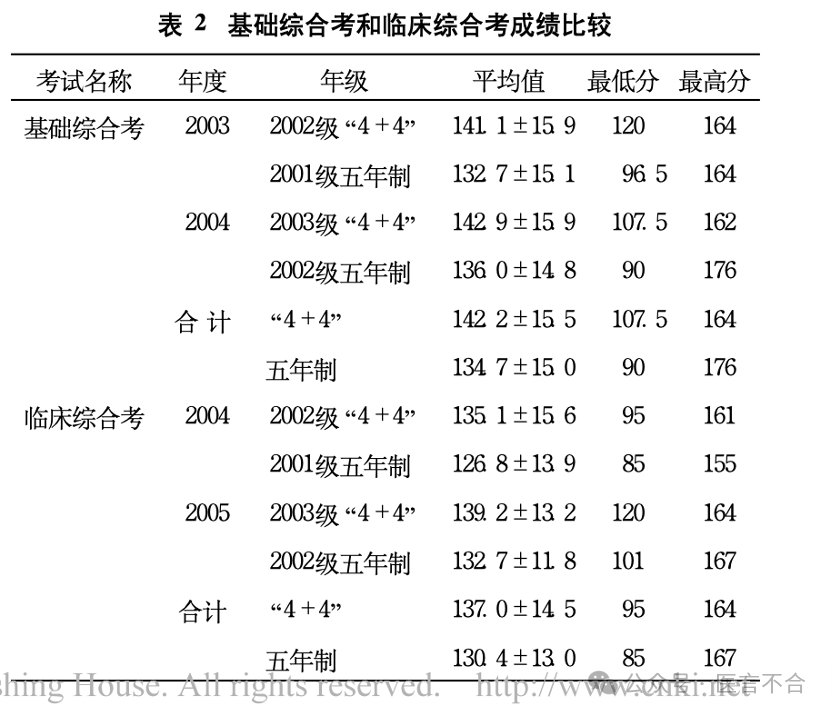

他们的学习成绩大体不错。2008年发表的《“4+4”高等医学教育模式初步成效的分析》中指出,为检验学生的学习成绩,上海交通大学医学院教务处对不同学制的学生统一进行基础和临床综合考。得出的结论是,“4+4”班成绩高于五年制成绩。

表格来源于中国医学科学院北京协和医学院医学教育研究中心卢永平、潘廷芳所写《“4+4” 临床医学人才培养模式改革探索》

另一项研究,采用了北京协和医学院2022~2023年度及2023~2024年度,2024届“4+4” 试点班与临床医学八年制所参加的统一考核数据。对比了两种培养模式下学生学科成绩的差异发现,全国大学生英语四六级考试、医学通识理论及专科理论这几门成绩没有差别。但相关临床技能的测试过程中,发现“4+4” 试点班的临床技能略低于临床医学八年制。

但“4+4”的医学生无论是毕业于上海交大医学院,还是毕业于协和医学院,面临一个共同的、关键的问题:科研能力不够。

《三种学制医学研究生科研训练与临床实践现状分析》的调查发现,传统学制博士生、临床医学八年制本—博连读博士生与“4+4” 试点班博士生,每周科研投入时间多于20小时的人的占比分别是63.7% 、26.7% 和14.3% 。

研究者调研了上海交通大学医学院 2013~2018 届临床医学专业的490名博士毕业生,其中“4+4”试点毕业生50人、八年制博士毕业生218人、三年制博士毕业生222人。“4+4”博士与其他两种博士型毕业生在职业素养领域、临床诊疗能力、临床沟通能力方面并无差异,差距主要在于科研与创新能力。

这种差距是短时间无法弥补的。由于学制短,“4+4”几乎全部用于临床学习和实践、科研训练只能穿插于临床轮转之中。而科研能力培养又是一个长期的系统工程,并非一朝一夕所能完成。

协和医学院组织过“4+4” 试点毕业班师生访谈,受访教师代表当时表示“4+4”学生大部分具有海外留学背景,英文优势较为明显,且具有交叉学科背景和较高的发展潜力,但在临床技能、科研等方面略弱。传统八年制医学生临床基础相对扎实,整体差异性较小。

“由于其学制安排紧凑,通常上午理论课,下午进入临床实习见习,导致时间利用和临床锻炼的时间不充分,缺乏扎实的基础,从而容易在后续的职业发展过程感到迷茫。同时,由于考试任务较重,有时候疲于应对考核也占用了临床实践的机会。”一位试点学生的访谈内容被写入论文调研中。

他们毕业后都留在了公立医院。一位北京的三甲医院的医生称,协和培养的试点班学生几乎都留在了协和医学院,可能是偏向于边缘点的科室。

但上海的三甲医院医生回忆,接触过几个“4+4”试点的毕业生,临床实力是可以的。

论文调研表明,上海交大“4+4”班2002级的19人中,1人中途退学,18人获得医学博士学位,目前均就业于三甲医院,从事临床工作。2003级的18人中,3人中途退学,14人任职于三甲医院, 1人就业于某医药公司。

协和医学院试点班的两届毕业生就业数据显示,就业单位以医院为主,绝大多数毕业生均留在国内高水平医院工作或进入临床博士后培训项目。其中,2023届、2024届试点班毕业生在医疗行业就业比例分别为100%、95.7%,传统八年制为97.4%、97.1%。

03

每一种成长模式,都离不开时间的打磨

在制度的设想中,进入医学专业教育前,那些优秀的学生已经完成了理学、工程学等学科专业知识的铺垫,可以支撑跨学科的学习。这也是设计者认为,“4+4 ” 临床医学培养模式能实现医工交叉的契机。

质疑自然不断。医学教育者李小波2009年发表了名为《我国医学院校试办4+4医学教育模式的思考》的论文,这篇论文在摘要中就提出了一个非常犀利的观点,我们在学习北美的“4+4”医学教育模式时,不应照搬美国采取4年本科教育加4年医学教育授予医学博士学位。而应该深入思考美国“4+4”模式背后所隐含的精神,建立适合中国国情的“4+4”模式,即经过4年非医学专业本科教育加4年的医学教育毕业时,授予医学学士学位(第二学士学位),而不是医学博士学位。

他指出,美国的医学教育之所以取得如此成就,是因为坚持严格的高标准,从提高医学生的入学标准到提高医学课程标准再到提高从医的标准。毕业生拿到医学博士学位后,必须经历长时间的住院医师培养,经过严格的全国统一的医学院入学考试和医师执照考试,并配备严格的评估认证制度保证医学教育的质量。“这才是美国医学教育的精髓,是值得我们学习的地方,而不是它的形式。”

很多研究者也看到了这个问题。《“4+4 ”临床医学培养模式中开展医工交叉的思考》一文指出,“ 4+4” 医学模式的学生在前4年理工科教育中无法深入掌握某一专业领域的高层次知识, 而在后4年的医学教育中, 同样如此。这种跨学科的教育模式需要学生在较短的时间内掌握广泛知识,难免会影响该培养体系下的学生掌握知识的深度。

如何确保学科交叉实现真正的深度融合,而不是停留在表面碰撞?虽然是双重背景的复合型人才,但速成后,会让学习者在医学和理工科领域都感到自己是广泛涉猎但学艺不精。

毕业跟踪调查显示,上海交通大学医学院“4+4” 医学专业毕业生仍以在各大三级甲等医院临床科室从业为主,其职业发展路径和临床医学专业其他培养模式下的学生没有显著差异。

而对于成为一名医生,对于临床医学实践,那些多学科的铺垫,是否有必要?四年赶完八年课程,是否揠苗助长?到底哪些学生适合走“ 4+4” 培养道路?

这都是需要慎重思考的问题。

因此,研究者们提出,不能盲目推广“ 4+4” 教育模式, 不能盲目开展医工交叉研究, 即便是在“4+4”模式中开展医工交叉, 也有必要将学生的校内培养与毕业后继续教育相衔接,包括研究生教育、住院医师规范化培训、专科医师规范化培训。

协和医学院也一致强调,有衔接的毕业后教育,设置临床博士后训练项目,学生可申请进入临床博士后项目,完成住院医师规范化培训的同时,强化科研训练,保障医学拔尖创新人才培养在毕业后教育阶段的规范。

浙江大学医学院也开展了“临床医学博士后”项目,想要探索“4+4”与住院医师规培一体化培养方案,学生择优进入导师所在培养单位的住院医师规范化培训基地,开展“4+4+3”一体化培养。

其实不管是哪一种培养模式下的医学生,走上工作岗位后必须先经过住院医师阶段的训练,考核合格后晋升主治医师,再开始漫长的升级打怪之路。在上交通大学医学院“4+4”试点班开启后不久,一位研究者在论文中苦口婆心提出,“只有对八年制医学毕业生严格要求,才能使他们成为知识渊博、 医德高尚、 医术精湛的新一代医学人才。”

被”扒光“到底儿掉的董小姐,展现在公众面前的只是,她走过的一个捷径,和又一个捷径。