未保持安全距离,两行人人行道相撞,法院调解伤者获赔7万元

在繁华的街道上,原本应各行其道的两行人人行道,因未保持安全距离而发生了意外碰撞。那一瞬间,仿佛时间都凝固了,行人们被突如其来的撞击惊得目瞪口呆。随后,受伤的行人被紧急送往医院救治。经过一系列的调查和调解,法院最终作出了公正的裁决,伤者获得了 7 万元的赔偿。这起事件提醒着人们,在公共场合务必保持安全距离,避免此类不必要的事故发生,以保障自身和他人的安全。

两个路人走路时撞在了一起,结果一人骨折,责任该如何划分?谁应该为事件负主要责任呢?

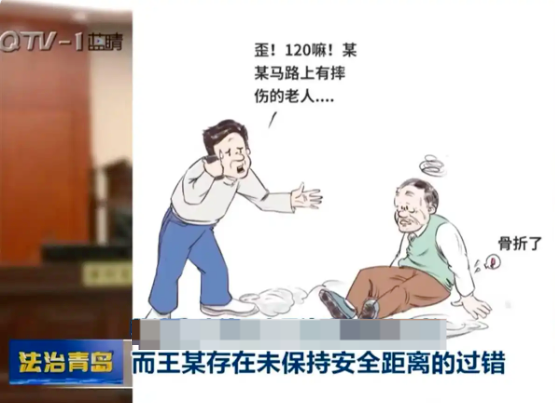

近日,山东青岛当地法院公布的一起案件引发关注。据法官介绍,案件中,刘某和王某在人行道上一前一后同向而行,刘某在前面边走边接电话,期间突然转身往回走,与迎面而来的王某撞在了一起,刘某当场倒地,后经检查,刘某右股骨胫创伤性骨折,被鉴定为十级伤残。

二人就赔偿金额无法达成一致,诉至法院。刘某请求法院判令王某赔偿18.8余万元。法官调取了当天小区门口的监控记录,经分析认为刘某虽然受伤,但是在前方无突发情况的状态下突然转身往回走,对于事故的发生存在较大过错;而王某存在未保持安全距离的过错,系事故发生的次要原因。后经法官多次调解,最终双方达成一致意见,由王某赔偿刘某7万元。

▲图源:法治青岛

这起案件引发了网友的关注和热议,红星新闻记者邀请陕西恒达律师事务所高级合伙人、律师赵良善和四川纵目律师事务所律师张柄尧进行了解读。

张柄尧指出,行人行走时相撞受伤引发的争议,属侵权责任纠纷,而侵权责任的归责原则包括过错责任原则、过错推定责任原则、无过错责任原则、公平责任原则。行人相撞受伤主要适用过错责任原则。《民法典》第一千一百六十五条规定:“行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的,应当承担侵权责任。”过错责任原则主要有两点,一是有过错才会有责任。二是过错大,责任就大,过错小,责任则小。

根据这一归责原则,张柄尧认为,前一名行人存在行走时接听电话,期间突然转身往回走等行为,其过错是明显的。而后一名行人根据现已公开的信息则只有一个躲避不及的描述,对此,法院认为,后者存在未保持安全距离的过错,系事故发生的次要原因。

张柄尧提到,安全距离,这是《中华人民共和国道路交通安全法》上的说法,其第四十三条明确:“同车道行驶的机动车,后车应当与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离。”但行人与行人相撞,并非交通事故。因此,安全距离是否应当适用于两行人之间值得商榷。

“不过,案件最终是以调解方式结案的。调解书并非判决书,相关条款的达成,主要是民事合意的结果。”张柄尧说。

赵良善认为,从法律层面看,在一般的行人碰撞事故中,通常遵循过错责任原则来判定责任分担,即根据双方当事人的过错程度确定各自应承担的责任比例。

赵良善表示,在司法实践中,类似案件责任划分通常还会参考一些具体因素。例如,事故发生的地点,人流量情况,是否有障碍物影响视线、路面是否湿滑等。如果一方存在行动不便、视力听力障碍等可能影响其正常行走和感知周围环境的因素,也会在责任判定时予以考虑。

赵良善强调,关于责任比例的确定,在司法实践中,对于主次责任的划分并没有明确统一的标准,通常根据具体案情结合上述因素在一定范围内确定。赵良善提醒,走路非小事,应当尽到谨慎和合理注意义务,保持安全意识,遵守交通规则和基本通行礼仪,避免因自身疏忽或不当行为引发意外事故。

红星新闻记者 陈卿媛