重磅!有望成为全国最大!就在福清!

重磅消息!一个极具潜力的项目有望成为全国最大,而它的所在地就在福清!福清这片土地仿佛被赋予了神奇的力量,正孕育着这一伟大的成就。这里汇聚了丰富的资源和积极进取的力量,从基础设施到人才储备,都为其迈向全国最大的目标奠定了坚实基础。每一个角落都弥漫着发展的气息,各项建设如火如荼地进行着。无论是产业的集聚,还是创新的活力,都在向全国展示着福清的无限可能,让人们对它的未来充满期待,相信不久的将来,这里将成为全国瞩目的焦点。

近日

南岭镇大山村的食菜厝古建筑群

引起古建筑界的广泛关注

经初步测量

该建筑群占地约3500平方米

面阔72.57米

进深60.05米

有望成为

全国最大的单体石厝建筑

食菜厝古堡始建于清嘉庆年间

由陈传松及其后代历时60年建成

“食菜厝”的地名源自一段充满传奇色彩的民间故事。相传清代嘉庆年间,陈氏先祖陈传松家境贫寒,投奔岳父卢家以养鸭为生。遵照父亲“食素不食荤”的遗训,全家坚持吃素,被当地人称为“食菜”人家。奇妙的是,此后家中鸭群产蛋量骤增,不久又意外发现三大缸银两,家境自此殷实。陈传松及其后代历时60年,终于建成这座宏伟的古堡,“食菜厝”的俗称也由此流传,成为正式地名。

食菜厝构造与布局精妙,这片古建筑群由13座古厝构成,整体坐北朝南,平面呈前圆后方的格局,包含1座十扇厝、1座八扇厝、3座六扇厝与8座四扇厝,合计77间房屋,暗含“枝繁叶茂、兴旺腾达”的美好寓意。

其建筑为二进三落带左右附厝的复合结构:前座面阔九间,进深十一檩用五柱,后廊下方设有天井及左右边门;后座面阔五间,进深十一檩用六柱,中间三间前部开辟前廊。整个建筑群布局严谨对称,尽显清代建筑的规制与美学风范。

参与调研的古建筑专家指出,这类大规模全石结构的寨堡式民居,在福建省内颇为少见,在全国范围也属稀有建筑类型。食菜厝古村落于2014年入选第三批中国传统村落名录,2016年获得住建部中央财政支持,其保护范围以食菜厝盆地为核心,涵盖卢厝楼、高厝楼、单斜埔、下底楼等周边建筑及自然环境,形成了完整的传统村落保护体系。

食菜厝蕴含独特的建筑工艺与美学,整座建筑群通体采用当地花岗岩筑就,从承重墙体到装饰部件,皆由石材精雕细琢而成。工匠们将坚硬的花岗岩巧妙塑形为各式构件,切割精准、拼接严丝合缝,尽显古代石匠的高超技艺。

因旧时山区匪患频发,陈传松在设计时特意强化了防御功能:古堡设有石砌拱顶堡门,门楣石匾上“松风”“竹雨”的楷书字样清晰可见;配备滑轮操控的重铁闸门防御系统,可抵御火攻与炮轰;主厝与西厢房之间凿有地下通道,便于灵活进退;屋脊沿墙还设有引水装置,既能解决被困时的饮水需求,又可应对消防之需。

食菜厝有着深厚的历史文化底蕴

见证了中国共产党

在福清地区的革命斗争历程

也承载着无数革命先辈的英勇事迹

解放战争期间,食菜厝成为闽中游击队的重要驻扎地。游击队司令兼政委黄国璋和副司令员陈亨源曾带领100多名游击队员在此长期驻扎。这里地势险要,易守难攻,为游击队提供了天然的防御屏障。当地村民全力支持游击队,让出床铺,拆下门板和八仙桌供战士们休息,展现了军民一心的深厚情谊。

1945年,陈亨源在此开辟革命新区,发展党员,成立支部,继续开展武装斗争。食菜厝见证了那段艰苦卓绝的革命岁月,也成为闽中地区革命斗争的重要根据地之一。这段红色历史不仅展现了食菜厝在革命时期的重要作用,更体现了当地人民对革命事业的无私支持和奉献精神。

如今,食菜厝的红色文化底蕴依然深深影响着当地人民。闽中游击队食菜厝纪念馆全面展现了中国共产党成立到新中国成立之前党的建设史、成长史,集中呈现了福清红色革命史的珍贵文献、照片、实物。馆内通过现代展出技术,再现了波澜壮阔的历史画卷,激励着后人继续传承和弘扬红色精神。

作为国家级传统村落

食菜厝承载着中华民族的历史记忆

生产生活智慧

文化艺术结晶和民族地域特色

构成了

完整的传统村落保护体系

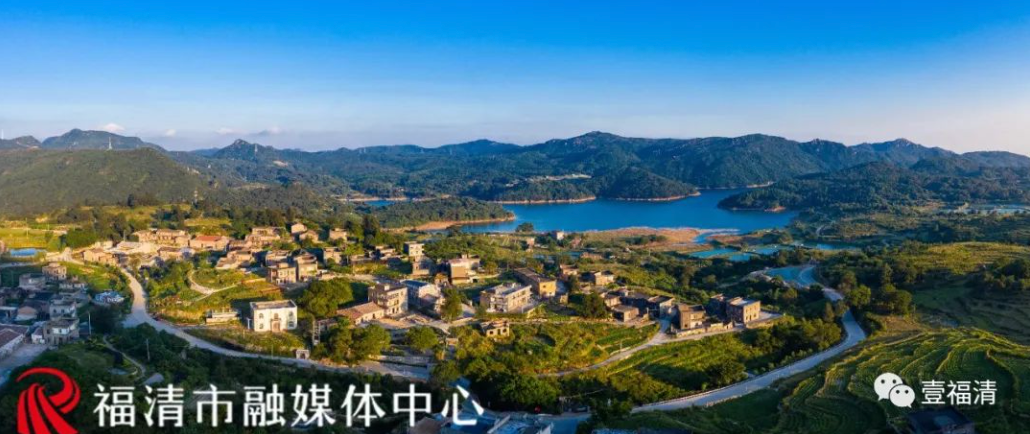

如今,食菜厝北依福州地区最大最美的高山草场——大姆山草场,浓郁的历史风貌、优美的自然环境与质朴的民俗风情相互交融,以其为核心的大姆山·食菜厝景区,已发展成为闽中地区重要的文化旅游目的地。

南岭镇相关负责人表示,该镇正组织专业机构对建筑群进行详细测绘论证,为确认其“全国最大单体石厝”地位做准备,同时将在确保文物安全的前提下,合理开发利用这一珍贵的建筑文化资源,让这座百年古堡重焕传统村落的活态记忆。