左海会客厅|胡海岩:力学家的“非线性”人生

本期嘉宾

胡海岩 1956年生,祖籍福州闽侯,我国著名力学家,2007年当选中国科学院院士。现任中国科学院学部主席团成员、科学道德建设委员会主任,曾任南京航空航天大学校长、北京理工大学校长。他长期从事动力学与控制研究,在振动控制系统的非线性动力学、航空结构颤振控制、航天结构展开动力学等领域取得重要成就。获国家教学成果奖2项,国家自然科学奖2项,国家科技进步奖1项,并获国际著名的ASMEThomasCaughey动力学成就奖,是亚洲首位获奖者。

他是改革开放后我国力学专业毕业生中第一位中国科学院院士,是我国动力学与控制领域的领军者,担任过两所著名大学的校长,更是一位心系国防科技的杰出科学家。他就是著名力学家胡海岩。

在获得这些成就之前,他是医药包装材料厂的一名工人,还阴差阳错差点没上大学。跨越式的改变如何发生?日前,记者在北京理工大学采访了胡海岩,聆听他如何用一场场“非线性”的人生跃迁,诠释科学与人文的同频共振之美。

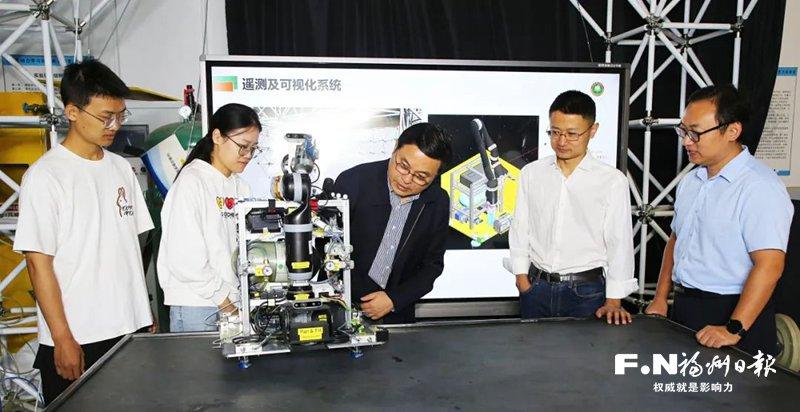

胡海岩(中)与师生讨论空间机器人实验。

胡海岩(中)与师生讨论空间机器人实验。

高考改写命运 叩开科学之门

1977年10月底,在济南医药包装材料厂当机修工的胡海岩正在苏州出差,突然收到母亲病重住院的电报。这封电报打破了他平静的生活,也成为他人生的重要转折点——在“文革”后恢复高考的报名截止日前夕,他赶上“最后一班车”,并以优异成绩叩开大学之门。

“恢复高考那年,我正在厂里参加试制压电晶体振荡器,这是我很喜欢的工作,因此当时并没有考大学的迫切意愿。但母亲和姐姐动员我说读大学很重要,要我一定去试试。”谈话间,胡海岩的思绪飘回了过去。

胡海岩的祖父曾在福州英华书院文学系学习,毕业后到当时新成立的福建协和大学任教。“祖父曾在仓前山跑马场附近购得一栋小楼,并取名‘庸庐’。我在网上搜过庸庐的照片,看到祖辈故居虽已破旧,但依然格外亲切。”胡海岩的父母曾在民国时期著名的沪江大学文学院学习,毕业后到当时的山东医科大学工作。到了胡海岩,他已是家族中的第三代大学生,与祖辈不同的是,他学的是理工科。

“过去流行一句话,‘学好数理化,走遍天下都不怕’。我在中学时理科学得好,高考自然选了理科。”胡海岩回忆,能踩着截止时间报名参加高考,还要感谢母亲的同事来医院探望她时带来这个消息。

报名后,胡海岩只有1个月的复习时间。他白天上班,下班后去医院照料母亲,只能在深夜备考。“幸好有中学时打下的基础和在工厂积累的知识,我才顺利考取大学。”

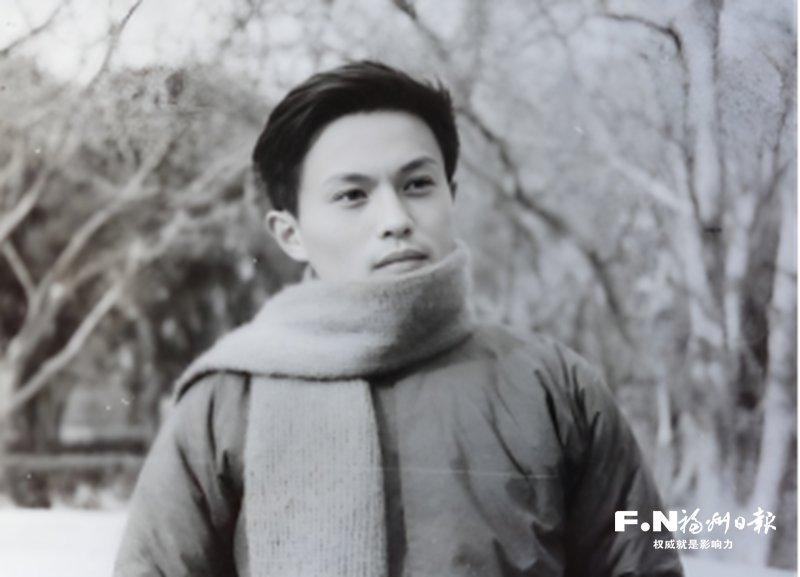

青年时代的胡海岩。

青年时代的胡海岩。

胡海岩回忆,他在工厂从事机械维修,需要机械工程的知识和经验,而学习和思考是他的乐趣。“我刚工作没多久,厂里有台印刷机的凸轮坏了。为了加工新凸轮,需要在钢板上绘制精准轮廓。我师傅无从下手,就让我试试。我根据中学几何知识进行计算,成功画出了这个复杂轮廓。这件事让我体会到,知识就是力量!”

这之后,他买了几本机械工程方面的书,结合工作自学,技术水平提升很快。由于工作出色,厂领导还推荐他去工人大学机械专业脱产学习了一年多。“高考时数学试卷中有两道选做题,我就是用在工人大学所学的微积分知识完成的。”

当拿到山东工业大学(现山东大学)的录取通知书时,胡海岩看到自己竟被调剂到数学专业,有些失落。“当时,我报的前3个专业是压电物理、理论物理、半导体技术,想着日后继续研制压电晶体振荡器,用于国防科技。”尽管当时没能如愿,后来胡海岩还是走上了科技报国之路。

“高考改变了我的人生。”回顾这段难忘的经历,胡海岩感慨,“如果我留在工厂工作,肯定是个好工人。但国家强大需要年轻人掌握科学技术,发展科学技术。从这个需求看,我读大学以后投身科技和教育,对社会起到的推动作用可能更大些。”

胡海岩接受福州日报记者专访。记者 李白蕾 摄

胡海岩接受福州日报记者专访。记者 李白蕾 摄

转攻力学方向 探路世界前沿

对于胡海岩,人生的又一次重要转变发生在大三。

那年,著名力学家钱伟长来学校作学术报告。“我听了钱先生的报告,意识到改学力学既能基本实现我想学物理的志向,又能利用我在工厂积累的工程经验。”也是在这场报告后,学校决定恢复过去设立的力学专业,并从数学专业抽调部分学生转入力学专业。胡海岩就因这个契机,开启了与力学相伴的生涯。

本科毕业后,胡海岩以全校第一的数学成绩考取为本校固体力学专业硕士生。“当时,我认为自己的数学已经足够好了,应免修研究生的数学课程,多学些力学。但导师程德林教授认为,研究力学必须有坚实的数学基础,要求我去补修在数学专业没学完的课程。”胡海岩说,程老师是当时从苏联留学归国的副博士,特别重视基础理论。现在看来,他很有远见。就这样,在导师的引导下,胡海岩打下了坚实的数学、力学基础,并完成了“不低于博士论文水平”的硕士论文。

在完成硕士论文的同时,他以优异成绩考取了南京航空航天大学的固体力学博士生,师从张阿舟教授。“张老师曾在南昌飞机制造厂工作,领导了新中国第一架飞机研制。他擅长理论联系实际,对于从事理论研究的年轻人,能指出他们在理解工程问题上的差距。”在硕士生和博士生阶段师从不同风格的两位导师,一位重理论,一位重实践,令胡海岩终身受益。

“我的博士论文研究的是非线性结构动力学,这是我自己选的研究领域,难度较大。当年的博士生大多带着攻关精神去做研究,就看谁能解决难题。”胡海岩说,做博士论文需要查阅大量资料,当时国内文献比较少,为了解国际学术进展,他只能到北京图书馆(现国家图书馆)去翻杂志。“每次在北京一待就是半个月,但查阅半年也不过收集了大约80篇文献。”阅读这些文献后他感叹,如果不想只跟在外国学者后面,就必须走新路。于是,胡海岩另辟蹊径,聚焦局部非线性结构动力学,开展理论、计算和实验深度融合的研究,取得了被同行高度认可的进展。

博士毕业后,胡海岩留校任教。此后,他获得德国洪堡基金资助,赴斯图加特大学从事研究,接着又到美国杜克大学从事研究。这两段海外工作经历拓展了他的国际视野,激励他一步步走向世界动力学研究的前沿。“我现在从事的多柔体系统动力学研究,就是在德国留学时埋下的伏笔。当年,我研究非线性振动,但高度关注多柔体系统动力学领域的进展,读了许多文献,也思考了不少问题。世纪之交,我国的航天科技进入快速发展期,我很快转入这个领域。经过十多年的努力,如今我们团队的研究已步入世界一流行列,得到美国、欧洲同行的高度认可。”

胡海岩(中)与青年教师讨论课程改革。

胡海岩(中)与青年教师讨论课程改革。

航天筑梦矢志不渝 科技报国终圆初心

从转入力学专业起,“空天强国”的种子就播撒在胡海岩的心田。

在胡海岩研究的工程动力学领域,一个典型问题就是振动。其中,线性振动是与外激励幅值成比例的微振动,而非线性振动是和外激励幅值不成比例的强振动。“我的研究就是揭示非线性振动的机理,让工业产品不发生危险振动,这对于飞机、火箭、卫星这些要上天的‘国之重器’来说尤为重要。”胡海岩说,空天试验的成本比地面试验要高上百倍,所以对所有空天产品都要精心研究,有足够的把握才能让它上天。

试想一下,坐在飞机上打靶,是不是比在地面上要难打得多?因为飞机总要经历各种振动。胡海岩团队提出一套非线性振动设计方法,攻克了这类难题。该项研究成果被应用于我国武装直升机的导弹稳瞄系统隔振技术攻关,使导弹靶试实现百发百中。“不只是飞机,任何交通工具在运行中都有振动,都需要减振技术。因此,这样的研究成果可用于各行各业的工业产品。”这一成果还获得了国家科学技术进步奖。

在胡海岩所在的北理工宇航学院一楼,有间很大的实验室,用于研究“变形金刚”——柔性多体系统。“在这里,我们要研究如何把直径几十米的卫星天线折叠起来,装进直径不足五米的运载火箭,让它在卫星进入轨道后成功展开,并有效工作。”

在常人看来,这有些不可思议。“这确实很难。大型天线包含许多柔软的部件,比如用于反射电磁波的金属丝网。在地面展开时,金属丝网受重力影响而下落。在太空微重力环境下,它不再下落,有可能往上飘,也可能左右飘,甚至发生缠绕。这样复杂的行为,必须依靠深入的动力学研究,在地面通过计算机模拟出来,确保产品上天后万无一失。”

2010年,胡海岩主持国家自然科学基金重大项目,带领助手和来自航天研究所的工程师合作,对大型天线展开动力学进行攻关。2015年,我国携带大型天线的卫星发射入轨,天线成功展开并有效工作,成为我国空间结构技术发展的一个里程碑。

“这样的大型天线可使卫星对地观测更加精细,比如观察到我国西部交通沿线发生岩土滑坡。而携带大型天线的卫星能拓展无线通信区域,在没有地面基站的山区、海上实现无线通信。”胡海岩说。

走上科研道路以来,胡海岩领导团队承担了许多重要项目,致力于促进力学与空天科技的深度融合。“我高考时怀揣的国防科技梦想,在命运的兜兜转转中实现了,想来也是感慨万分。”

胡海岩(右)接受莫斯科大学校长授予名誉博士。

胡海岩(右)接受莫斯科大学校长授予名誉博士。

以美育人以文化人 引领科技向善

自2001年起,胡海岩先后担任南京航空航天大学校长、北京理工大学校长,历时长达17年。在此期间,他提出“大学之道,在思想立校”,倡导“大楼、大师、大气”并重,并推动设立人文与社科学部,重视美学教育,成为当时理工殿堂独树一帜的校长。

“在高层次人才培养中,需要注重高雅科学品位,而重视美学教育是其中一个重要方面。如果一个人有很好的美学修养,势必对于艺术、哲学有比较多的关注,这种关注会引导他从哲学的高度和艺术的角度来看待所从事的科学研究或者技术研究。”胡海岩说,他早年读了美学著作后,开始思考科学技术中的美学规律。自1988年起,他给本科生讲授《飞行器结构振动》时,就将美学观点引入其中,鼓励学生从美学角度看待振动力学。

担任校长后,胡海岩在更大范围推动美育。他曾面向全校研究生开设讲座,介绍如何欣赏技术科学之美,阐述技术科学与美学的关系。“有些毕业多年的学生向我反馈,这些看待科技问题的美学视角终身受用。”胡海岩说,自己的人文情怀与祖辈潜移默化的影响分不开。“对于文化建设和人文精神,理工科大学同样有着强烈追求。”

谈到“大气”,胡海岩说,大学不但要有自己的“大楼”和“大师”,还要有“大气”;前两者是硬实力,后者是软实力。“以人为载体的‘大气’是培育大学精神、引领大学发展的关键。这种‘大气’能够彰显特色,去除趋同风气,营造新时代的大学文化。”他还把自己心目中的理想大学比喻成“一本书、一首诗、一幅画”。“大学的精彩在于书中的真理和创新,在于诗中的品格和责任,在于画中的丰富和多姿。”

近年来,胡海岩担任中国科学院学部科学道德建设委员会主任,积极在全国科技界、教育界推动科技伦理治理,促进科技向善发展,这也是他人文精神的延伸。

时光荏苒,回溯源头,胡海岩再次提到“庸庐”。它不仅是福州的一处地理坐标,更连接着一段跨越时空的精神图谱。将祖辈的勤勉化作探索星河的勇气,根植于斯,梦达于天,这是胡海岩献给时代的深沉回响。

(记者 李白蕾 图片除署名外由受访者提供)

上一篇:“好年华 聚福州”音乐会唱响榕城