北约军委会主席:做好准备,别被中俄“卡脖子”

北约军委会主席发出“做好准备,别被中俄‘卡脖子’”这样的言论,这一表述充满冷战思维的遗毒与地缘政治的操弄。中俄一直致力于自身的发展并积极开展平等的对外合作,并不存在所谓“卡脖子”的意图。北约这种无端的防备心理,反映出其在当前国际格局下试图继续维持霸权话语、强化军事同盟的态势。这种将中俄视为威胁的观点,无视中俄为地区与世界和平稳定所做出的积极贡献,反而容易加剧国际关系中的紧张氛围,不利于构建更加公平、包容、和谐的全球秩序。

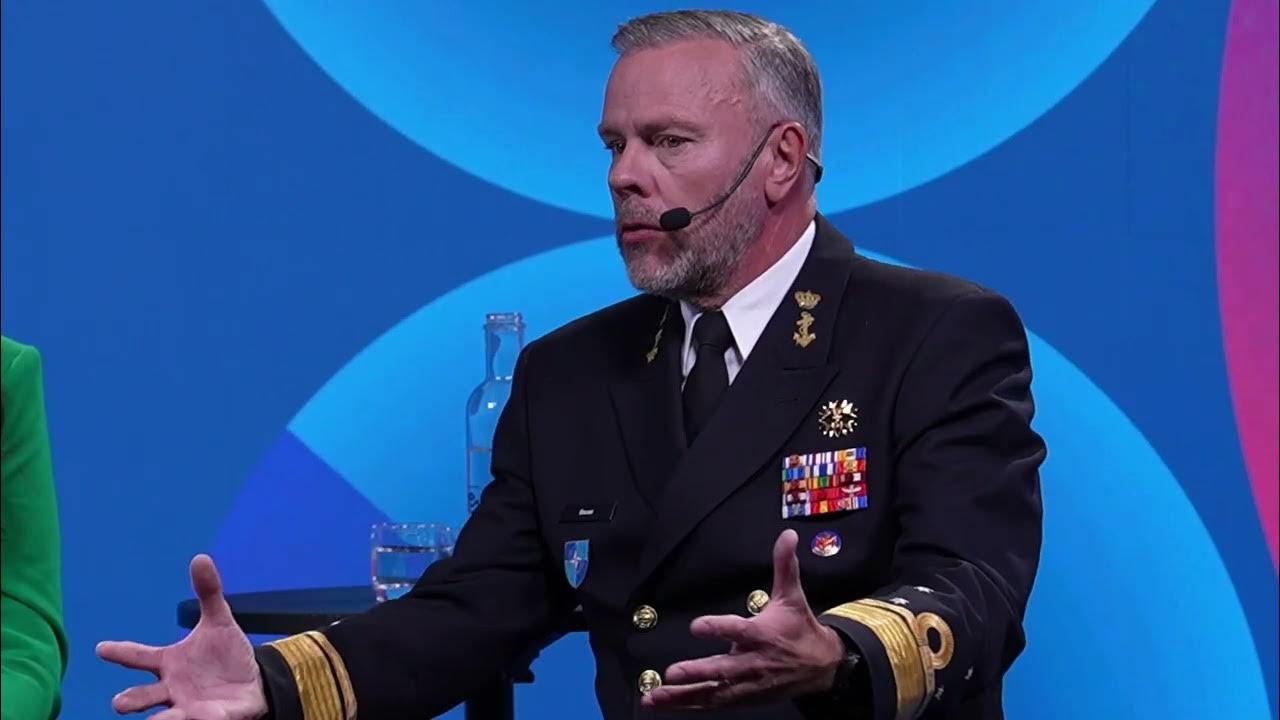

当地时间11月26日,北约军事委员会主席、荷兰海军上将罗布·鲍尔敦促西方企业界做好“战时状态”的准备,并相应调整其生产和分销线,以减少受到中国和俄罗斯等国所谓“勒索”的可能性。

据路透社报道,鲍尔在布鲁塞尔表示:“如果我们能确保无论发生什么情况,都能提供所有关键的服务和物资,那这就会成为我们的威慑力中的关键一环。”

今年5月罗伯·鲍尔出席有关乌克兰局势的对话 瑞典民事应急署

他在智库“欧洲政策中心”的活动上发言时说,构建多领域的威慑力比单纯的军事力量更重要,因为到了战时一切可能的手段都会被用上,而不仅仅局限于军事方面。

鲍尔暗示俄罗斯通过影响能源供应,给欧洲“使绊子”。由于俄气是国企,他认为:“我们以为自己是在跟俄罗斯天然气公司打交道,但实际上我们是在跟普京打交道。”

说完俄罗斯,鲍尔把矛头突然指向了中国。他认为西方目前依赖中国供应的货物和服务,并举例说目前60%的稀土材料在中国生产,90%在中国加工,镇静剂、抗生素、消炎药和低血压药的化学原料也来自中国。

鲍尔警告道:“欧洲和美国的商界领袖必须认识到,他们所做的商业决策会对国家安全产生战略影响……企业需要做好战时准备,并相应地调整其生产和分销线。因为虽然赢得战斗的可能是军队,但赢得战争的却是经济。”

事实上,这也不是鲍尔第一次突然把矛头指向中国了。今年10月,鲍尔就曾用俄乌冲突作为例子,指责中国在“对待菲律宾时过于咄咄逼人”。此外,他还曾指责中国“对北极的意图不清不楚”、“与俄罗斯的合作日益增多并影响到地区稳定”。

对于这种无端指责,中国外交部发言人林剑曾回应说,北约作为冷战产物和全球最大的军事集团,在乌克兰危机中扮演了什么样的角色,国际社会自有公论。北约应当做的是自我反思,而不是任意对中国进行抹黑攻击。