“周处除三害”竟有现实版

“周处除三害”竟有现实版。在古老的传说中,周处勇斗猛虎、斩蛟除害,成为佳话。而现实中,也有这样一位英雄。他生活在偏远山区,那里时常有凶猛的野兽出没,威胁着村民的生命安全。这位英雄挺身而出,凭借着勇敢和智慧,与猛虎展开了激烈搏斗,最终成功将其制服。接着,他又不畏艰险,深入河流,与凶猛的蛟龙展开殊死较量,历经艰难险阻,终于斩杀蛟龙。他的事迹如同周处除三害一般,在当地传为佳话,激励着后人勇敢面对困难,守护家园。

信仰被工具化,从救赎到犯罪,异化一步步发生。

2024年,台湾台北市大安区一处名为“精舍”的佛学修行场所发生骇人命案。

52岁的蔡姓女会计因账目处理问题,遭精舍精神领袖王蕰(本名王江镇)及其信徒长期虐待致死。检方调查显示,蔡女生前被强制剃发、持续性殴打、每日跪拜数百次“谢罪”,甚至被要求跳跃触摸天花板灯具,最终因横纹肌溶解症死亡。其账户内200多万新台币(约45万元人民币)也被转走。

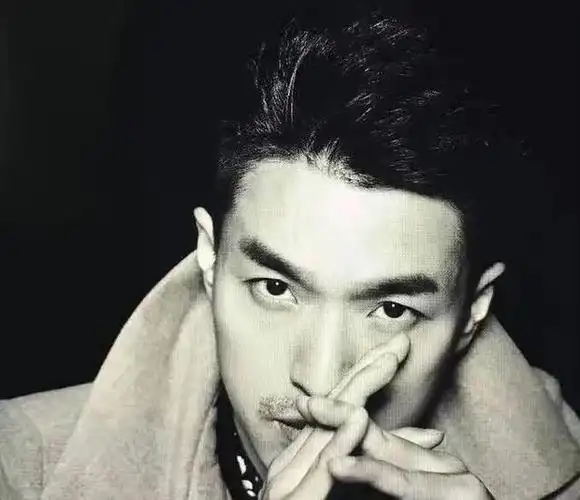

男演员李威作为王蕰的亲信信徒,全程在场目睹施暴过程,并冷言“你别装了”,事后更充当“军师”,教唆信徒统一口径应对警方调查,试图掩盖真相。

2025年2月,李威及其妻子因涉嫌“伤害致死罪”被起诉,但两人近期转为污点证人,供出案发当天在场者及串供证据,试图换取减刑。

此案暴露出信仰与现实的撕裂,“周处除三害”真的有现实版。

1

“尊者”的操控与信徒的盲从,构成此案的背景幕。

王蕰自诩佛学导师,却利用信徒的虔诚心理实施控制。他通过“读书会”包装邪教本质,要求信徒绝对服从,甚至合理化暴力为“宗教仪式”或“为她好”。

这与电影《周处除三害》中“尊者”以信仰之名敛财害人的情节如出一辙。信徒在群体压力下丧失独立思考能力,将施暴视为“修行考验”,暴露了权威崇拜对认知判断的侵蚀。

信仰被工具化,从救赎到犯罪,异化一步步发生。

精舍本为修身养性之所,却沦为暴力与敛财的温床。王蕰因不满蔡女账目疏漏导致其损失数百万,借“惩戒”之名行谋杀之实,信徒则沦为共犯。这种将信仰工具化的行为,反映了极端教义如何扭曲道德边界,将“慈悲”异化为“暴力正义”。

从“军师”到污点证人,影星李威的双重角色耐人寻味。

李威的转变极具讽刺性。他最初以“军师”身份指导信徒逃避法律制裁(如教唆回答“不记得”),却在证据(秘密录音)曝光后转为污点证人。这种求生本能与道德溃败的并存,揭示了人性在利益与恐惧下的复杂博弈。

2

从认知神经学视角看,这种群体暴力背后的心理机制值得探究。

斯坦利·米尔格拉姆的“服从实验”表明,普通人在权威命令下可能实施极端行为。王蕰作为精神领袖,其指令被信徒视为“神圣不可违抗”,信徒通过合理化暴力行为(如称跪拜为“宗教仪式”)缓解认知失调。

在群体施暴过程中,信徒个体的责任意识被稀释。集体行动加剧了暴力升级(如多人轮番虐待蔡女),而李威的在场旁观进一步强化了群体认同,形成“恶的平庸性”。

宗教体验常激活大脑的奖赏回路(如伏隔核),产生归属感与愉悦感。但当教义被极端化,信徒可能将服从权威与自我救赎绑定,甚至将施暴视为“修行成就”,导致道德判断失灵。

此案最令人痛心之处,在于施暴者以“为她好”之名行恶。蔡女身高仅1.41米,却在虐待中被要求完成不可能的身体惩罚,最终惨死。而李威等人在案发后仍以“学佛之人”自居,试图用信仰外衣掩盖罪行,凸显了虚伪与残忍的共生。

信仰本应引导人向善,但此案却暴露了其被权力与欲望腐蚀后的黑暗面。若不能以理性审视信仰,以法律约束狂热,类似的悲剧或将重演。正如《周处除三害》的结局:唯有撕开伪善的面具,才能让真正的光明照进深渊。