4次拒接特朗普电话后 莫迪奔向中日

8月27日,美国对印度商品全面加征50%关税,把印度出口产业推入“风暴中心”。以纺织、宝石为代表的劳动密集型出口行业几乎被掐住咽喉,就业与经济增长面临巨大压力。

就在这一关口,印度总理莫迪启动亚洲行:8月29日至30日先访日本,8月31日至9月1日再赴中国出席上海合作组织天津峰会,并预计与中俄领导人会晤。被动承压与主动转身之间,印度在谋划怎样的棋局?而把日本安排在访华之前,又透露出莫迪的哪些“小心思”?

关税武器化:印度被推上风口浪尖

美国两道行政令叠加,把对印关税总税率推高到50%,创下对所有贸易伙伴的最高纪录。外媒称这几乎等同于“市场禁令”,让印度对美出口面临断崖式下滑。印度智库预测,出口额可能从870亿美元骤降至不足500亿美元,劳动密集型产业首当其冲。

这不仅是贸易争端。美国副总统万斯在接受采访时直言,特朗普政府实施的“强势经济杠杆”——包括对印度的“次级关税制裁”,核心目标是“削弱俄罗斯从石油经济中获利的能力”,最终迫使俄罗斯同意与乌克兰达成停火协议。由于印度大量采购俄油,美国试图通过经济施压迫使其调整能源政策,印度也因此在俄乌冲突的外溢效应中被推到了风口浪尖。

在这种压力下,莫迪近期四次拒接美国总统特朗普的来电,成为全球舆论场的热议话题。有专家指出,莫迪担心特朗普“歪曲通话内容”,让印度陷入被动,因此以“沉默”示强。而印度国内民调显示,73%的受访者支持政府在关税问题上保持强硬,莫迪拒听电话遂被解读为一种政治姿态,以维护国内支持并强化“自力更生”的形象。

2025年2月13日,美国总统特朗普(右)和印度总理莫迪(左)在白宫会面时握手。

2025年2月13日,美国总统特朗普(右)和印度总理莫迪(左)在白宫会面时握手。

面对关税重压,印度祭出“三重动作”力图突围。其一,在政策层面,印度政府暂停部分原材料进口关税,并加速与其他国家的贸易谈判,试图拓展非美出口市场;其二,在外交层面,印度外交部长苏杰生强调印方“有必须坚守的底线”,驻俄大使库马尔则表态印度将继续购买俄罗斯石油;其三,在企业层面,印度国有石油公司已暂停俄罗斯原油的现货采购,以等待政府明确指令。

正是在这样的困境下,莫迪选择把目光投向亚洲。这一外交转身,被外界普遍解读为印度在“关税风暴”下的战略突围。

日本托底:经济安全的现实选择

莫迪亚洲行的第一站选择日本,最直接的原因是经济:日本宣布了一项未来十年将在印度实施的10万亿日元(约680亿美元)投资计划。这是日本政府对印度所作出的最具雄心的承诺之一,旨在深化两国在基础设施、制造业、清洁能源与技术领域的合作。这对正承受美国关税重压、亟需外部资本与市场信心的印度而言,无疑是一剂“强心针”。

更深层的考量在于战略安全。两国正计划修订2008年签署的《安全合作联合宣言》,以适应最新形势,重新定位防务与安全伙伴关系。两国拟推进的“经济安全倡议”则覆盖半导体、关键矿产、药品和清洁能源等领域,有助于日本更深入地融入印度多元化的供应链战略。此外,双方还将升级数字伙伴关系,合作范围预计将扩展至人工智能和初创企业生态系统。

2024年10月10日,日本首相石破茂(左)与印度总理莫迪(右)在老挝万象举行会谈前握手。

2024年10月10日,日本首相石破茂(左)与印度总理莫迪(右)在老挝万象举行会谈前握手。

在地缘政治层面,这一选择更具特殊意味。印度与日本同属美日印澳“四方安全对话”(QUAD),但在特朗普政策日益不可预测、印美关系急速降温的背景下,QUAD的凝聚力与稳定性正遭受冲击。印度因此需要通过强化与日本的双边合作,为自身及该机制托底;而日本首相石破茂领导的自民党在选举中接连受挫,也希望借对外承诺稳住国内政治局势。

更值得注意的是,莫迪在结束东京会谈后立即启程赴天津,这种紧密衔接的行程设计本身就是战略信号,即印度正在尝试“议题分离”:对日本突出经济安全、防务合作与“印太”稳定;对中国则聚焦管控紧张、恢复互信与经贸便利。这既是分险,也是布局。

中印再启:合作比对抗更稀缺

紧随东京之行,莫迪将七年来首次访华,并出席上海合作组织天津峰会。这一节点的特殊性无需赘述:2018年后首次访华、2020年加勒万河谷冲突后的首次重启、建交75周年的历史时刻。

更早前,印方对是否与会一直“按下不表”;8月6日美国宣布再加25%关税当晚,印度媒体集体放风“莫迪将来华”;8月18日至20日,中共中央政治局委员、外交部长王毅访印并与多位高层会见后,印方才在8月19日正式确认行程。时间线说明:这是一个经过权衡后公开的决定,带着现实主义的清醒,也带着回暖的意愿。

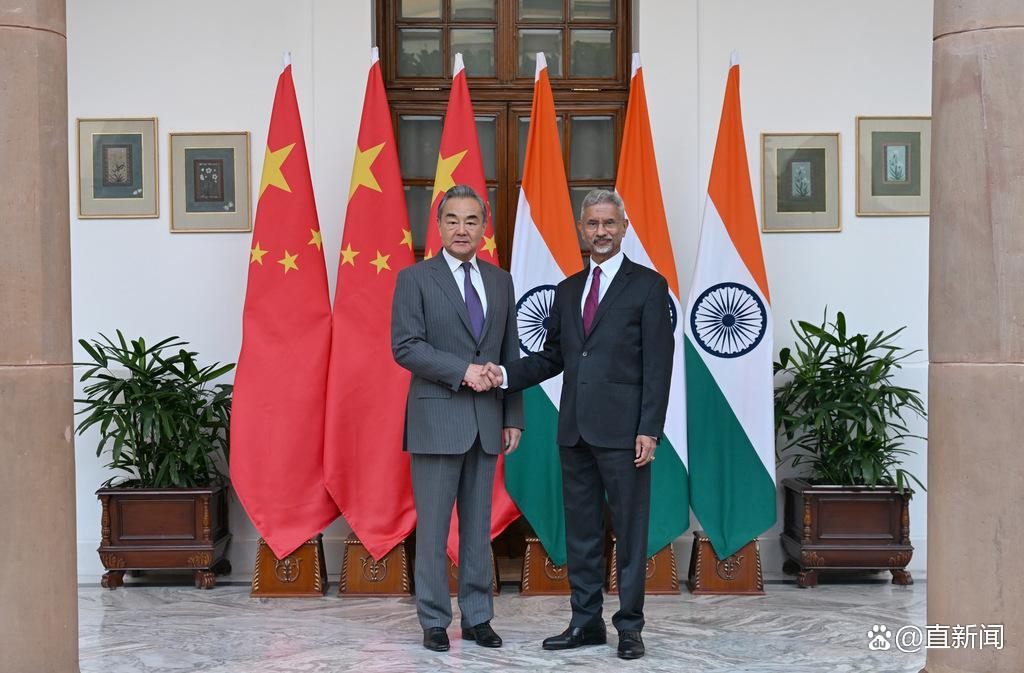

2025年8月18日,中共中央政治局委员、外交部长王毅(左)在新德里同印度外交部长苏杰生(右)举行会谈。

2025年8月18日,中共中央政治局委员、外交部长王毅(左)在新德里同印度外交部长苏杰生(右)举行会谈。

但一旦决定,双方很快进入务实修复。两国讨论恢复直航航班、放宽签证限制、重启喜马拉雅边贸点;印度考虑放宽对中企投资审查,中国则取消化肥、稀土矿与隧道掘进机的出口限制;本月,双方还就边界问题达成了10点共识,中印外长会谈达成10项成果,通过外交和军事渠道保持沟通,避免不必要的摩擦。

从经贸层面看,中印关系已经显现韧性。2024年双边贸易额达到1384.78亿美元,同比增长1.7%。在逆全球化与供应链分化的背景下,这种增长本身就是信号。双方都意识到,把有限资源继续消耗在边境摩擦上毫无意义,更需要把注意力投向发展、绿色转型与产业升级。

从国际格局看,美国的关税与制裁武器化,让中印在“坚持战略自主”上找到共同语言。中方强调要“睦邻友好、龙象共舞”,印度外长苏杰生也称“印中是发展伙伴而非竞争对手”。这表明在外部压力与共同发展诉求下,中印关系正在被赋予新的合作动力。

不过,西方媒体却热衷于炒作中印关系“回暖”,并将其简单归因于美国关税压力,甚至臆测所谓“反美联盟”。这种论调实际上严重误读了两国外交政策的独立性。美国有线电视新闻网(CNN)的评论道出部分真相:印度调整对华政策是其“将国家利益置于对阵营的僵化效忠之上”的战略自主体现。“龙象共舞”的前景之所以令一些美媒感到焦虑,实质是冷战思维的残余。当美国指责印度不该购买俄罗斯石油时,言外之意是希望印度“选边站队”——这跟把印度拉进美日印澳“四边机制”的逻辑一脉相承,目的无非是把印度变成华盛顿所谓“印太战略”中遏制中国的一枚棋子。事实证明,这种政治小圈子与新德里寻求的完全战略自主性并不契合。

因此,与其说是“解冻”,不如说是“再出发”。双方正在通过“清单式合作”来积累互信:直航复航、签证便利、边贸点重启、稀土出口、企业投资、人文交流……这些“小动作”累积起来,正是重建互信的土壤。

总的来说,莫迪此行可谓是面向全局的“三手棋”:对美国,他要展示底线,避免完全受制;对日本,他要稳住经济安全与产业升级的“压舱石”;对中国,他要以务实合作拓展回旋余地,为未来积累信任与空间。

美国的关税与制裁带来的是不确定和分裂;而中印合作释放的则是确定与发展。被特朗普逼出来的这趟亚洲行,反而凸显出一个事实:在充满变数的世界里,真正稀缺的不是对抗,而是稳定的伙伴与可持续的合作。“龙象共舞”,不只是愿景,更是大势所趋。