硬核黑科技!福州高新区这个团队研发的“天眼”有多牛?揭秘→

光学技术的应用无处不在

家里的安防镜头、城市里的“天眼”

工业自动生产的监测镜头、

自动驾驶的车载镜头

再到火箭飞行监测和高轨星载镜头

而这些“眼睛”

可能与位于高新区的

这家实验室——

福建省光子技术重点实验室

息息相关

作为首批福建省重点实验室,福建省光子技术重点实验室在相关领域寻求技术突破并填补国内空白,让高端光学技术实现从跟跑到领跑的跨越,为航天安全和产业发展提供重要技术支撑。

该实验室依托福建师范大学建设,围绕光电信息技术开展创新、转化和产业化研究,拥有多个国家级和省级创新平台。核心团队——福建师范大学光学学科历史悠久,积淀深厚,具有扎实的研发基础,不断取得重大科研突破,星载光学系统、工业检测镜头、医疗光学设备等原创产品相继诞生。

光如何在太空中实现

高精度成像呢?

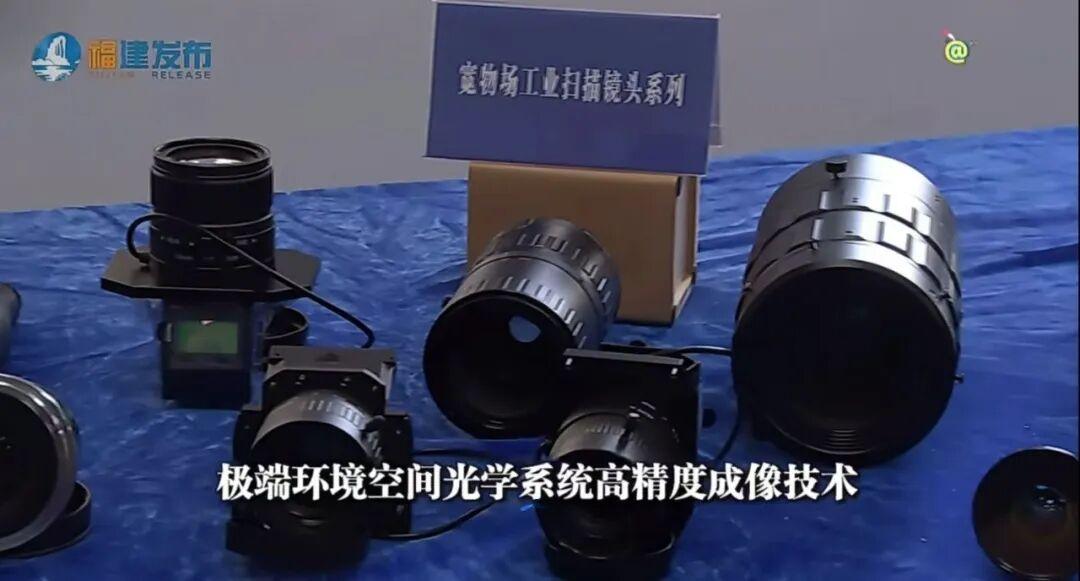

这就要靠实验室自主研发的

“极端环境空间光学系统

高精度成像技术”

它克服高温高压、

强冲击振动等恶劣条件

为航天器装上了“天眼”

“它最大的优点是宽光谱、大景深、小畸变、高分辨率成像,通过多参量像差补偿模型,保持光学系统在极端环境下的成像稳定性,可以达到2500万像素高分辨率成像,帮助我们实现太空环境下的高精度观测。”福建师范大学光电与信息工程学院教授级高工、福建省光学学会副理事长王敏介绍。

如何让光学系统在太空中稳定工作

是研发的关键

近年来,由实验室自主研发的“重构探测相机光学系统”成功应用于“实践二十一号”卫星,团队在研发中突破了使用“宽温场宽容差设计”,实现太空环境下高分辨率成像的技术难题,打破了国外技术垄断。

从“跟跑”到“领跑”的跨越、从“模仿”到“原创”的转变,凝聚了团队8年的艰苦攻关,数十名科研人员参与其中。团队还与企业协同创新,共享成果,形成覆盖基础研究到产业化的完整创新链条,助力福建光电产业不断跑出成果转化的“加速度”。

“实验室适应需求导向,布局高端微纳精密制造元器件制备,包括光刻、镀膜、刻蚀、飞秒加工等新型技术创新研发平台。这些创新平台可以实现从概念验证到器件制备再到工程样机的全流程开发,为产业化转化奠定坚实基础。”福建省光子技术重点实验室精密制造平台负责人陈怀熹介绍。实验室坚持“四个面向”,注重贴近工程应用,实际需求引导,持续强化技术创新和技术储备,加强联合企业完成关键技术攻关。近三年技术成果转化销售收入超18亿元,授权国家发明专利46件。

未来,我们将依托福建省光子技术重点实验室创新平台,布局人工智能和计算光学等新技术,让光学系统“更聪明”、体积更小、精度更高,最大限度发挥光学技术的支撑作用,更好地满足国家对高端光学技术的需求,更好地服务地方经济社会发展需求。

福建省光子技术重点实验室学术委员会副主任、福建师范大学光电与信息工程学院院长、教授张先增表示。